2020年4月、発熱から新型コロナウィルス感染を疑った会社員の牧野誠氏は、10年来のかかりつけ医である山下巌氏(医師・山下診療所 理事長)によるオンライン診療を受け、のちに検査によって陽性と判明した。実は、最初の発熱からPCR検査を受けるまで11日、陽性判定まで13日を要している。未知の感染症への恐怖、誰に感染させてしまうかわからない不安。今回、牧野氏が当研究会のインタビューに応じ、オンライン診療の経過をたどりつつ当時の体調の変化や気持ちの動きについてつぶさに語ってくれた。その貴重な記録をもとに、医療におけるICTの役割やオンライン診療の可能性について、患者と医師双方の視点から考えてみたい。

※本記事内では、「オンライン診療」を「ICTツールを用いた問診、ビデオ通話等による診察」と定義します。

▲医師の山下巌氏(左)と牧野誠氏(右)

[PROFILE]

山下巌(やました・いわお)

医療法人社団法山会山下診療所 理事長。東京都目黒区と豊島区で2カ所の診療所を経営。地域医療においてICTが果たす役割に早くから注目し積極的に採用、オンライン診療にも取り組む。地域医療の現場で起こる多岐にわたる問題を解決するため、ICTの重要性を訴える。一般社団法人全国医療介護連携ネットワーク研究会副会長。目黒区医師会理事。オンライン診療の健全な推進を図る医師有志・発起人。日本遠隔医療学会オンライン診療分科会副会長。

牧野誠(まきの・まこと)

東京都内で妻子と3人で暮らす会社員、52歳。喘息の持病がある。2020年4月に新型コロナウィルスに感染し、入院治療、ホテル隔離を経験。7月現在、すでに回復して元どおりの生活に戻っている。勤務は主にリモートワーク。

ドキュメント〜コロナ疑いから陽性判定、入院するまで〜

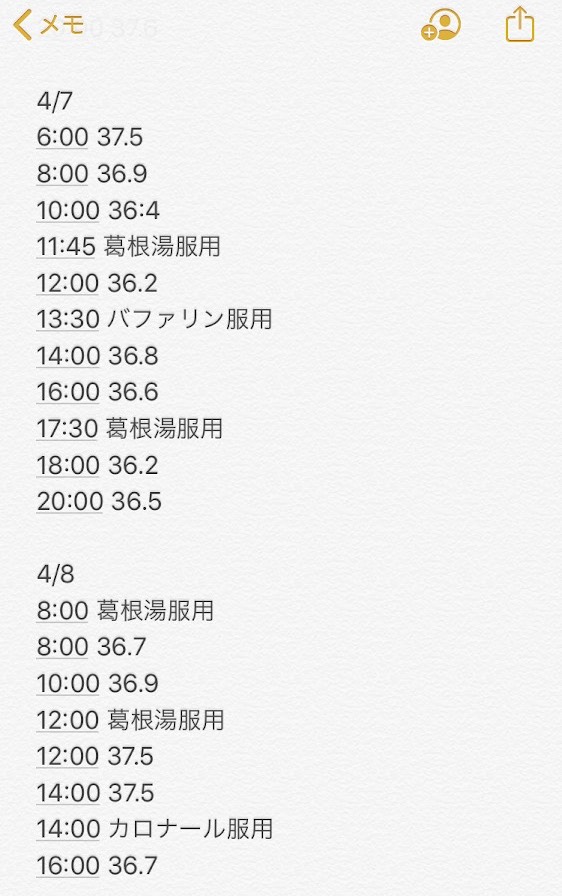

はじめに、牧野氏が自身の新型コロナウィルス感染を疑ってから、陽性の判定が出て入院するまでの経過を、時間を追って見ていこう。牧野氏は喘息の持病があったため、コロナに対する意識が高く、最初に発熱した時から克明に体温の変化を記録していた。辛い症状があったにもかかわらず、比較的正確に自身の病状や当時の心の動きを記憶していたため、今回の取材において、客観的に経緯を振り返ることができた。また、牧野氏と主治医の山下氏との間で交わされたスマホのSMS機能を活用したメッセージの内容、山下氏がまとめた資料も参考とした。

2020年4月4日(土)。政府が7都府県を対象に緊急事態宣言を発令する直前の週末にあたるこの日、夜8時ごろ牧野氏の娘が熱っぽさを訴えて検温するも発熱はなかった。この時、牧野氏本人も検温してみたところ37.5℃の発熱があり、特に自覚症状はなかったが大事をとって早めに就寝した。同日の午前中、勤務先から「社員数名が新型コロナウィルス感染の疑いでPCR検査を受けた」との連絡があったこともあり、「ちょっと怖いなと思った」。牧野氏は念のため、自らの判断でこの時点から自宅内隔離を始めた。外出せずに自室に1人で籠って過ごし、食事は妻に運んでもらった。しかし、「妻や娘に感染させてしまうかもしれない」という不安がつきまとった。

当時の牧野氏の仕事環境について補足しておこう。3月の段階で、勤務先は在宅勤務をベースにしつつ必要に応じた出社を認めていたが、年度末の繁忙期でもあり実際はほとんどの人が出社していた。中には体調不良にもかかわらず出社している社員もいたといい、そんな折に社員数名の感染疑いとなれば、牧野氏の心配は想像に難くない。

▲牧野氏はスマホのメモ機能で体温を記録し続けた

4月5日(日)。朝から37.5℃前後の発熱が続き、頭痛もあったため、昼頃、市販の鎮痛剤を服用。午後、在住区の保健所に電話をかけるも繋がらない。「日曜だから職員が少なく電話が繋がらないのだろうと。それほど辛くなかったので、翌日に熱が下がっていなかったらまた電話してみようと思いました」。

4月6日(月)。朝起きるとまだ37.4℃の熱があったので、10時頃、保健所に電話をかけたが繋がらない。その頃、メディアでも同様の問題が取り沙汰されていた。実際、牧野氏もこの日だけで10回以上電話したが、全く繋がらなかったという。一度、東京都の窓口に電話が繋がったが、結局は保健所に連絡するように言われてしまう。感染不安の中で発熱と頭痛が3日間続き、どこにも相談できず困り果ててしまった。「その時に思い出したのが、テレビのニュースで取り上げられていたオンライン診療のことです」。

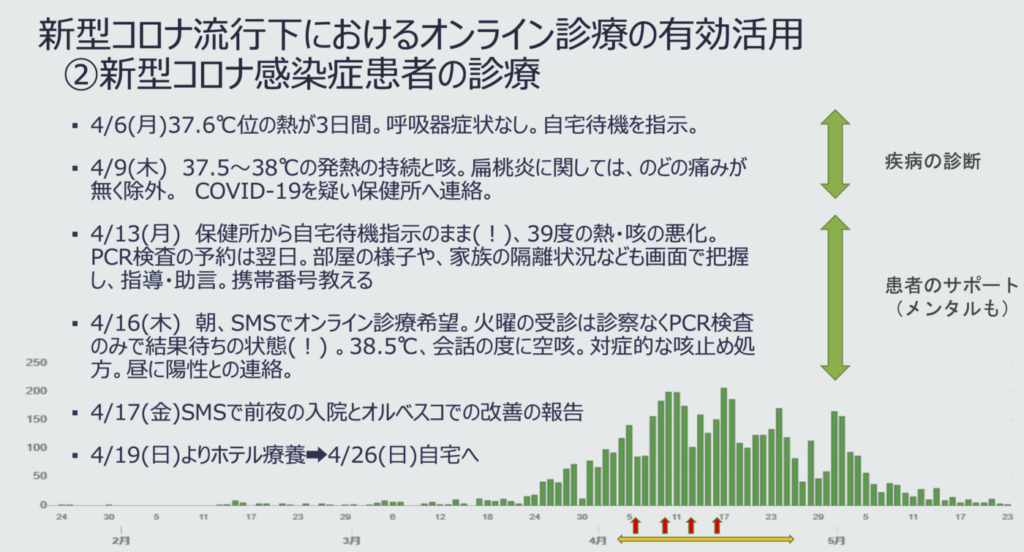

そこで牧野氏はかかりつけの山下診療所のホームページにアクセスしたところ、オンライン診療を行っていることを知り、早速、案内のページに記載された手順に従って登録。専用アプリ「curon(クロン)」を使って予約を入れると、その日のうちに山下氏とのビデオ通話が実現した。ただ、この時はまだ新型コロナウィルスへの感染を疑う患者の初診時のオンライン診療が認められていなかったため、診断や薬の処方はされず、市販の葛根湯を服用して様子を見るようアドバイスをもらう。「それだけでも安心することができました」と牧野氏。

4月9日(木)。発熱から6日目(発熱した4月4日を1日目としてカウント。以下同)、それまで37℃台だった熱が前日からは38℃台に上がり、咳も出るようになった。もともと喘息の持病があることから、新型コロナウィルス関連のニュースを注意深くチェックし、情報収集していた牧野氏は、前述した勤務先の状況もあり、この時点で自身の感染疑いは濃厚だと感じ始める。山下氏とオンラインで相談し、ここまでの経過と症状を伝えると、対症療法の指示とともに、保健所への連絡もしてもらう。この時の診断について、山下氏の記録には「扁桃炎の可能性に関しては、のどの痛みが無く除外。COVID-19を疑い保健所へ連絡」とある。クリニック経由で連絡をしたためか、その後の保健所の対応は早かった。すぐに保健所から牧野氏に連絡があったので、保健所に「会社の同僚がPCR検査の結果待ちで、4月9日か10日に結果が出る」と伝えると、「その結果が分かり次第連絡をするように」と言われた。まだ検査の手配はされず、自宅待機が続くことになった。

4月10日(金)〜12日(日)。この間も症状は徐々に悪化。同僚の検査結果が陰性と判明したので、保健所に電話をしてその旨を伝えた。「保健所の人が『じゃあ、大丈夫ですね、よかったですね』と。僕としては『大丈夫ですね』じゃないだろう、熱もあるし咳も苦しいし、なんとかしてほしいという気持ちがあったんですけれど」。さらに別の同僚のPCR検査結果が週明けに判明することを伝えると、結果が分かり次第もういちど連絡するように言われただけで、依然として検査の手配はされなかった。しかし、普段ほとんど発熱したことがないという牧野氏は、この頃にはほぼ間違いなく感染したと思っていたという。発熱してからの約1週間、保健所も頼りにならないと感じていた牧野氏にとって「山下先生だけが頼りでした」。

4月13日(月)。熱は39℃台にまで上がり、咳、頭痛、腰の痛みなどの症状も悪化。特に咳はひどく「呼吸するだけで反応して咳が出てしまう感じ」で、「このままだと死んでしまうかもしれない」と思ったほどだ。前週にPCR検査を受けた同僚の結果が陽性と分かったので、保健所に連絡したところ、すぐさま翌日にPCR検査を予約してくれたという。

そしてこの日、3回目のオンライン診療(診察・診断に至らない相談も回数に含まれる。以下同)を受けた。山下氏の記録には「部屋の様子や、家族の隔離状況なども画面で把握し、指導・助言。携帯番号教える」とある。

4月14日(火)。指定の病院でPCR検査を受けるが診察はなく、結果が出るまでに長くて5営業日かかると告げられる。その時は「目の前が真っ暗になって、来週の月曜まで耐えられるかな」と不安になった。しかし、病院では何もできないので、いざとなったら救急車を呼ぶようにとのこと。「救急車で病院をたらい回しにされるという報道もあり、とても不安でした。山下先生が電話番号を教えてくださっていたので、どうしようもなかったら相談しようと思いました」。自宅と病院の間は自転車で往復したが、普段はなんでもない移動がこの時はかなりキツく感じ、息が上がってしまったという。午前中は一旦平熱に戻ったので、「継続して服薬していたので治ったのかなと思った」が、午後からまた熱が上がり、体の痛みも出てくる。

4月16日(木)。最初の発熱から13日目、高熱や咳など体の状態の悪化もさることながら、感染有無が分からないため不安が大きく精神的にもかなりきつい状態。朝8時半ごろSMS(ショートメッセージ)を使って4回目のオンライン診療の予約を依頼し、9時半過ぎに受診している。山下氏の記録によると「38.5℃、会話の度に空咳。対症的な咳止め処方」。13時ごろ、保健所から連絡があり検査結果が陽性と分かったので、すぐにSMSで山下氏に報告。同日17時ごろには指定の病院に入院することができた。PCR検査から入院手配までの保健所の対応は迅速で、特に陽性の結果が出てからは「驚くほど対応が早く、入院時に必要なものを荷物に入れ忘れるほどでしたが、これでようやく救われると思いました」。

▲「オンライン診療をかかりつけの山下先生が導入しているのを知った時はうれしかった」と語る牧野氏

入院当日の4月16日(木)にはオルベスコを処方され、かなり症状は改善した。後になって担当の医師から聞いた話では、酸素飽和度も低くかなり危ない状態で、同程度の患者はみな一般病棟からICUに移されていた。予想以上に順調に快方に向かったこともあり、4月19日(日)には退院してホテル療養となり、4月26日(日)にようやく自宅へ帰ることができた。約1カ月間、ほとんど動かない生活が続いたことから体力・筋力ともに低下し、帰宅後しばらくは元の体調には戻らなかったが、これといった後遺症は見られなかった。会社は4月以降は本格的に在宅勤務体制となったため出社は月に2回程度、7月上旬の取材時にはすっかり元気を取り戻していた。

「この感染症は、身体面だけではなく精神的にも非常にキツかった」と牧野氏。特に、一旦平熱に戻ったかと思うとまた熱が上がる、ということが繰り返されるので、いつ終わるかわからない不安に襲われ精神的に追い詰められたという。心身ともに一番辛かったのは本格的に高熱となった4月13日前後から検査結果が出るまでの数日間。高熱とひどい咳による辛さ、死ぬかもしれない恐怖、家族に感染させるかもしれない不安、検査できない焦り、結果が分からないもどかしさ。そんな時、何よりも心強かったのは医師である山下氏とのコミュニケーションだ。検査を受けた報告や、それに対する返信といったごく簡潔なショートメッセージでのやりとりではあったが、「メッセージ画面からでも、自分の不安を感じ取って親身に耳を傾けてくれていることが伝わってきて、とてもありがたかった。山下先生は僕も娘もお世話になっている先生なので以前から信頼していますが、今回は本当に欠かせない存在でした」と振り返る。また、家族の献身的なサポートと、人や社会とのつながりにも支えられたという。当時、体調が悪いながらも自宅でリモートワークを続けており、「仕事はある意味で気晴らしになったし、同僚がメールで励ましてくれたのもありがたかったです」。

参考:全国医療介護連携ネットワーク研究会・全国大会山下氏発表資料より

取材・文/金田亜喜子、撮影/千々岩友美